安龙布依族武术:千年武魂的当代延续

发布时间:2025-07-05

来源:贵州省体育局 浏览次数:1068

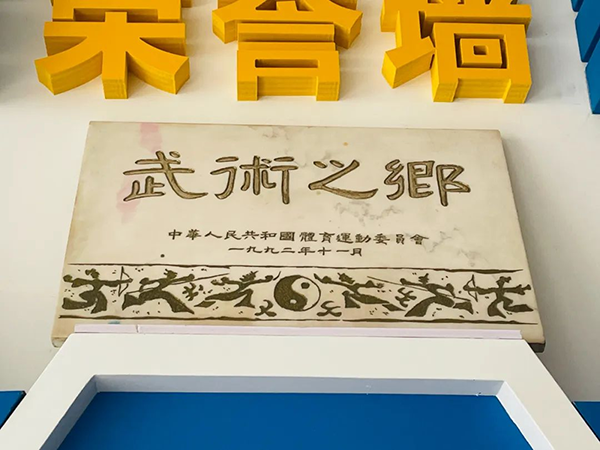

在贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县的群山中,一种与农耕文明共生、随历史长河流淌的武术文化正绽放着独特光芒。这里是1992年原国家体委命名的35个第一批“全国武术之乡”之一,这里的布依族武术历经千年沉淀,2021年5月入选国家级非物质文化遗产名录。

从西汉夜郎古国的边境烽烟到洪武年间的屯兵融合,从田间地头的农具攻械斗到国际舞台的文化交流,安龙布依族武术不仅是一套套刚劲有力的传统套路,更是布依族人生生不息的精神密码。在这片喀斯特地貌覆盖的土地上,一代代传承者用拳脚与坚守,书写着传统与现代的交响。

历史长河中的武魂淬炼:从战场烽烟到农耕守望

布依族武术的历史,可追溯至远古冷兵器时代,西汉时期作为夜郎古国边境,频繁的战争催生了早期武术形态。明洪武十四年(1381年),征南将军傅友德率30万大军入黔留军屯田,中原武术与布依族传统技艺碰撞融合,形成了如今独具特色的武术体系。

安龙县文体广电旅游局非遗工作人员岑侃站在挂着“全国武术之乡”汉白玉匾额的荣誉墙前,目光深邃:“这块牌子就像一面镜子,映射了安龙武术传承千年的根与脉。”他曾参与安龙县布依族武术申报州级、省级、国家级非遗工作,向记者详细介绍了布依族武术的“前世今生”。

《兴义府志》记载,昔日兴义府(今安龙县)下辖的289个屯寨中,70%都是流传布依族武术的布依族村寨。在漫长岁月里,武术始终是村寨生存的重要技能——“预防匪盗祸患、保卫村寨安全”,安龙布依族人的祖辈们,正是靠着一身武艺守护家园。而随着时代变迁,武术逐渐从防身御敌的手段,演变为强身健体、凝聚族群的文化符号。

1992年,安龙县因浓郁的武术氛围被授予首批“全国武术之乡”称号,这一官方认可为武术的传承注入了强心剂。岑侃坦言:“没有官方认可,即便民间高手再多,传播也会受限。”2021年5月,布依族武术入选国家级非物质文化遗产名录,标志着其文化价值获得国家层面的肯定,也让更多人开始关注这份流淌在布依族血脉中的武魂。

传承体系的多元共生:从家族秘传到校园普及

仲夏夜,安龙县排冗村纳闹组。虫鸣声中,活动室篮球场灯火通明,十多个孩子正跟着韦修尧、韦修定两位武师正在训练,木棍破空声与板凳撞击声交织成独特的韵律。这是布依族武术最鲜活的传承场景。

“我们从三年级开始教孩子棍术、舞狮、狼牙棒,节假日从不间断。”村纪律监督委员会主任韦启贵介绍,排冗村共有3203人,其中80%是少数民族,常年能组建40人以上的武术队,“经费由村里承担,教练都是义务教学,大家图的就是把老祖宗的东西传下去。”

家族传承曾是布依族武术的主要方式。州级非物质文化遗产代表性项目布依族武术代表性传承人韦云谣六岁随父学武,九岁拜入国家级非物质文化遗产布依族武术项目省级代表性传承人杨刚门下,“过去只传本姓,现在不管是本村人还是外省人,愿意学就愿意教。” 这种开放性的转变,让武术突破了血缘限制。

贵州省武术协会副主席周小菊的父亲作为老一辈传承人,曾在安龙县小学挑选100名学生集中训练,通过层层筛选培养出30名优秀选手,“他们后来有的代表安龙打比赛,有的成为普及推广的先行者,很多现在仍在从事武术教学。”

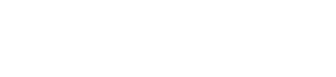

安龙县武术进校园活动

“武术进校园”则让传承走向更广阔的天地。安龙县武术协会会长韦文武介绍,全县17 所试点学校实现武术教育全覆盖,500余名体育老师经培训获得武术教练员证,“作为课后延时服务,孩子们至少能接受武术启蒙。”郎建泽的儿子郎浩轩就是受益者。7岁的他,镰刀拳打得虎虎生威,“每周学校有一节课,周末去武馆训练,现在比同龄孩子更自信、专注力也更强。”相比过去,如今的传承平台更广阔,“环境设施好,教练员充足,还能经常出去打比赛。”郎建泽感慨道。

人物群像的坚守与开拓:从田间武师到文化使者

在安龙武术的传承史上,无数个体的坚守构成了最动人的篇章。周小菊作为贵州省武术协会副主席,自幼随父习武,见证了安龙武术的黄金时代:“70年代末到80年代初,我们这代人频繁参加比赛,师兄弟有的到国外,有的到大城市,都把安龙武术带了出去。”

韦云谣的经历则体现了传承人的现代转型。2022年大学毕业后,他回到安龙从事武术教学工作,“通过‘武术六进’活动,我们在17所学校开展教学,机关单位、乡村社区都有我们的身影。” 他既懂民族民间传统武术,又精通国家规定武术套路,武术散打,在传统与规范之间架起桥梁。“全国比赛中,我们用少数民族的特色套路参赛,每次都有收获。”这种融合创新,让古老武术在竞技舞台上焕发活力。

排冗村的韦修尧守护着最质朴的传承初心。“老一辈教武术,一是让孩子强身健体、防身,二是避免他们沾染赌博恶习。” 如今他教的孩子不再像过去那样娱乐方式少,但武术依然是最好的成长教材。

“现在的娃娃玩手机多,练武术能让他们生活作息规律,增强规矩意识少学坏,还能通过布依族武术了解祖辈的生活。”邓毅的话道出本质:“布依族武术是‘活着的历史’,它像文字一样,把我们祖辈的生产生活方式传递给下一代。”

文化内涵的多维解码:从农具攻防到精神图腾

在安龙县武术协会的陈列室里,蒙子刺制成的狼牙棒格外醒目。这种保留原生尖刺的器械,长度依人而定,既延续了古代兵器的形制,又体现“以人为本”的智慧。“布依族武术的器械都是生产生活工具——板凳、镰刀、钉耙、扁担,随便一样农具都是武器。”韦文武拿起一把镰刀解释道,这些器械套路简洁实用,“不花哨,每一招都源自狩猎、农事的实践。”

这种与生活的紧密联结,让武术成为农耕文化的生动载体。开口拳、插虎拳等拳术,单头棍、合棍等棍法,都能在田间劳作、村寨防御中找到原型。逢年过节或丰收时节,布依族会以舞狮、武术表演庆贺,“狮子开口拳是必演节目,动作淳朴厚重,寓意守护劳动果实。” 岑侃介绍,武术表演常与《三打白骨精》《真假孙悟空》等剧目结合,在娱乐中传递尚武精神。

武术更承载着布依族的精神内核。“讲究精、气、神统一,强调尊师重教、修身养性。” 郎建泽虽不指望儿子成为专业武术家,但认可武术对人格的塑造,“孩子更活泼、自信,抗压能力强,这比什么都重要。” 在岑侃看来,武术的戒律——“不主动攻击别人,只做自我保护”,早已内化为布依族的处世哲学,“我们练武不是为了争强好胜,而是为了守护家园与内心的平和。”

作为中华武术的分支,布依族武术既保持民族特色,又融入文化共同体。“安龙武术出去的人,都把它当作中国文化的名片。”周小菊提到师兄弟在国外教学的经历,“他们教的不仅是套路,更是中国人对‘武’的理解——止戈为武,以和为贵。” 这种文化认同,让武术成为连接中国与世界的纽带。

挑战与希望:在时代浪潮中守护薪火

尽管传承有序,安龙布依族武术仍面临严峻挑战。“相对于过去‘布依村寨人人习武’的盛况,现在传承范围大为缩减。”安龙县文体广电旅游局体育股负责人邓毅介绍,年轻人外出打工增多,“习武的年轻人越来越少,老武师年事已高,很多套路和绝招濒临失传。”

面对困境,安龙县从未停止探索。2013 年成立武术协会,2015 年设立武术运动管理中心,实施“六进”活动(武术进机关、进企业、进学校、进乡镇、进社区、进军警);荷都武馆、少儿表演队、集训队相继组建,截至2017年已培养千余名武术人才,在全国、全省赛事中斩获百余枚奖牌;北京体育大学等10余家院校在此设立研究实训基地,为武术注入学术活力。

“现在平台多了,交流机会多了。” 郎建泽对比自己小时候与儿子的学武经历,感慨时代进步,“以前条件差,能练的人少;现在学校、武馆都能学,还能去全国比赛。”这种变化让更多人看到希望。老一辈武师们在外播种火种,韦云谣等年轻传承人在校园深耕,排冗村的孩子们在活动室里挥汗如雨,他们共同编织着安龙武术的未来。

结语

夕阳下,安龙古城招堤边的广场上,一群老人正慢悠悠地打着太极,不远处的少年们在练习布依族拳术,一静一动间,是千年武魂的当代延续。从夜郎古国的烽烟到“全国武术之乡”的荣光,从家族传承的秘辛到国家级非遗的认可,安龙布依族武术的每一步都镌刻着传承者的足迹。

它不仅是拳脚与器械的组合,更是布依族历史的活态记忆,是中华武术多元一体的生动注脚。在保护与创新的平衡中,在本土与对外的互动中,这份流淌在黔西南大地上的武魂,必将以更鲜活的姿态,续写属于它的千年传奇。正如村里老武师对孩子们的期许:“只要你们愿意学,我们就一直教下去,让这根接力棒永远传下去。”

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。